Intervention de Pascal Bauchard au Café d’Histoire le 6 décembre 2016

Introduction

Mon père est Philippe Bauchard, que certains d’entre vous connaissent peut-être pour son activité de journaliste : aux Échos, à Europe 1, à l’Expansion, à TF1. Ce qui est peut -être moins connu est que mon père a été un jeune résistant en 1943-1944, à l’âge de 19-20 ans, dans le mouvement Défense de la France, en gros d’octobre 1943 à août 1944 ; il faut dire qu’il n’en tirait aucune gloire particulière car, selon lui, son rôle avait été très limité : il n’a jamais joué à l’ancien combattant. J’aurais presque pu intituler mon intervention : Mon Père, ce non-héros !

Pourquoi évoquer l’engagement dans la Résistance de mon père ?

De fait, la question de l’engagement à cette époque a souvent été une de mes préoccupations : quand j’étais professeur au collège de Saverne, j’ai participé au concours de la Résistance avec mes collègues Mmes Majeswki et Stoeffel ; avec les élèves, nous avions eu un entretien avec Mme Wilt, la fille d’une famille de passeurs résidant dans les Vosges ; quand on l’a interrogée sur les raisons de l’engagement de ses parents, la question lui a semblé presque incongrue, tant la réponse était évidente pour elle.

De même, l’écrivain Pierre Bayard, dans un livre sorti en 2013, Aurais-je été résistant ou bourreau ?, s’est interrogé sur ce qu’il aurait fait pendant cette période. La question est bien sûr toute rhétorique, mais elle m’a quand même interpellé : Bayard évoque ainsi son milieu social et intellectuel, son âge, ses engagements précédents et en conclut qu’il aurait participé à la Résistance.

Il se trouve que depuis la disparition de ma mère et la découverte de certains documents dans nos « archives » familiales, j’ai pu considérer l’engagement de mon père dans la Résistance sous un autre jour. Avec les documents que j’ai pu rassembler, J’ai pu mieux comprendre-en partie en tout cas- le parcours de mon père.

De fait, son engagement est assez emblématique de celui de certains jeunes de son milieu et on peut effectivement lieu de parler, comme le dit Olivier Wieviorka, d’un « effet générationnel » pour ces lycéens bourgeois et catholiques dans la France de 1944. Mais il est aussi singulier, en particulier en ce qui concerne les raisons de son engagement.

En retraçant le parcours de mon père, et même s’il n’est pas une grande figure de la Résistance, j’aimerai évoquer cette génération particulière qui, sans s’être montrée héroïque, a vécu intensément cette période, avec ses enthousiasmes, ses craintes, ses désillusions.

Mes sources

Pour retracer le parcours de mon père, j’ai disposé de différentes sources :

des sources d’ordre privé :

-le souvenir de mes discussions avec lui.

-les entretiens qu’il a accordés sur sa résistance en différentes occasions : à ce propos, j’ai pu constater ce que les chercheurs connaissent bien concernant la parole des témoins, à savoir que la mémoire est parfois fragile : pour donner un exemple, mon père lors d’un entretien, dit avoir arrêté Sacha Guitry à la Libération, ce qu’on pourrait considérer comme un titre de gloire ! Or son camarade Paul Béquart pense qu’il se trompe et que l’écrivain a été arrêté par un autre groupe. Je ne pense pas que cela soit une vantardise déplacée de la part de mon père, mais plutôt une manière d’annexer d’autres mémoires, à l’insu de son plein gré…

-justement, j’ai souvent pu croiser mes souvenirs de mon père avec une autre de mes sources qui est le témoignage très précieux de Paul Béquart, camarade de mon père pendant cette époque et qui a aussi rédigé des mémoires.

-un agenda de 1944 : mon père y avait consigné ses états d’âme au jour le jour.

-ses bulletins scolaires des années 1939-1944.

-une partie de la correspondance entre mes grands-parents et mon père durant l’année 1944 (et on s’écrit beaucoup à l’époque, quasiment une fois par semaine).

-surtout, un roman posthume sur la Résistance, retrouvé dans les papiers de famille après le décès de ma mère : je connaissais l’existence de ce livre mais ne savais pas qu’on avait conservé le tapuscrit. Je l’ai transcrit et, avec mon frère et ma sœur, nous l’avons publié à compte d’auteur. Ce roman, intitulé Le Grand Jeu, qui retrace la résistance d’un petit groupe de lycéens, est très largement autobiographique : la plupart des personnages de la fiction correspondent à des personnes bien réelles selon Paul Béquart, en particulier un certain Philibert, qui est visiblement un avatar de Philippe Viannay, chef de Défense de la France.

pour les sources plus classiques, plus institutionnelles, on peut citer :

-les autobiographies des dirigeants de DF comme Philippe Viannay (Du bon usage de la France, sorti en 1988) et Robert Salmon (Chemin faisant, sorti en 2004), ainsi que les entretiens d’Hélène Viannay avec Clarisse Feletin en 2005.

-les ouvrages de Marie Granet, une historienne qui a travaillé avec Henri Michel, sur le mouvement Défense de la France, parus dans les années 1950.

-surtout, l’ouvrage d’Olivier Wieviorka sur Défense de la France, Une certaine idée de la Résistance, paru en 1995, adaptation de sa thèse soutenue en 1992 sous la direction d’Antoine Prost. Il a aussi consacré de nombreux articles à ce mouvement. Wieviorka s’est d’ailleurs entretenu avec plusieurs anciens du mouvement, dont mon père et Paul Béquart.

Bien sûr, mes sources sont incomplètes et j’ai quelques regrets :

-le fonds des Archives nationales sur le mouvement Défense de la France, fourni notamment par Hélène Viannay et Olivier Wierviorka, se trouve dans le centre de Fontainebleau, fermé pour travaux jusqu’à une date indéterminée… Je n’ai donc pas pu le consulter.

-de plus, je regrette de n’avoir pas approfondi de nombreuses questions avec mon père, en particulier sur son activité dans le maquis en Seine-et-Oise.

-Enfin, je me suis rendu compte que j’avais beaucoup moins d’informations sur l’engagement de ma mère, qui appartenait au même réseau de résistance et qui a rencontré mon père à cette occasion. Je sais très peu de choses sur les raisons de son engagement et son activité car elle était fort discrète : je suppose simplement que ses motivations ont été plus simples que celles de mon père, car elle avait un caractère plus entier et moins compliqué que lui. Je sais seulement qu’elle a aidé Marguerite Duras, qui était sa voisine, lorsque celle-ci a fait des démarches pour retrouver son mari Robert Antelme.

Le milieu social et familial

Avant d’évoquer les activités de mon père dans la Résistance, quelques mots sur son milieu familial.

La famille Bauchard est originaire de Picardie, mais un de nos ancêtres s’est installé en Touraine au milieu du XIX° siècle : mon arrière-grand-père tenait la principale quincaillerie de Saumur. Petite bourgeoisie donc, mais notre ancêtre est en tout cas assez fortuné pour payer des études à ses deux garçons : Charles, mon grand-père, fait sa scolarité primaire et secondaire au collège Saint Louis de la ville, établissement privé et catholique qui existe encore. Ensuite, il décide d’entamer une carrière militaire (j’ai le souvenir de mon grand-père qui me disait qu’il avait le choix entre le sabre et le goupillon pour réussir sa vie : en tout cas, il ne voulait pas reprendre la quincaillerie paternelle). Excellent élève, il suit donc, au lycée Charlemagne à Paris, une classe préparatoire au concours de Saint-Cyr, qu’il réussit en 1911. Il est lieutenant au début de la Première Guerre mondiale.

Lors de ce conflit, mon grand-père est blessé et il est fait prisonnier dès les premiers jours, ce qui lui a sans doute sauvé la vie. Il est emprisonné dans plusieurs prisons militaires, où il croise les futurs généraux de Gaulle et Giraud, ainsi que l’officier russe Toukhatchevski, futur maréchal de l’Armée rouge : en captivité, il commence d’ailleurs à apprendre le russe. En tout cas, à l’inverse d’un de Gaulle par exemple, il ne fait aucune tentative d’évasion.

Au sortir de la guerre, en 1920, il fait ce qu’on appelle « un beau mariage » avec une jeune fille de bonne famille, Marguerite Duhamel : son père, mon arrière- grand-père, est le seul médecin de la ville de Blois et fort à son aise : il a acquis la première automobile dans sa ville (1).

Dans l’après guerre, mon grand-père se rend aussi compte que sa carrière est en quelque sorte freinée du fait qu’il n’a pas participé directement aux combats et que tous les jeunes officiers engagés dans le conflit ont un avancement beaucoup plus rapide que lui. Aussi, il s’inscrit à l’École de guerre en 1925 et au Centre d’études germaniques de Mayence : il est reçu au grade de contrôleur général des armées en 1933 ; il obtient alors des postes importants, à l’état-major du 3° corps d’armée puis au secrétariat général du ministère des armées.

Pour résumer, une famille bourgeoise, catholique, conservatrice. Mon père me racontait en s’en amusant que mes grands-parents avaient été très inquiets lors de la victoire du Front populaire. Un des cousins de mon père s’était engagé dans les Brigades internationales au moment de la guerre d’Espagne, ce qui avait bien sûr beaucoup choqué sa famille !

La scolarité et les influences

Mon père est né en 1924 (son frère Denis naît en 1936). Arrivé à l’adolescence, mon père supporte de plus en plus mal cette ambiance familiale, bourgeoise et quelque peu étouffante : il est « surprotégé » par sa mère et il semble qu’il ait assez vite pris conscience qu’il était en porte à faux avec son milieu d’origine.

Il fait des études convenables, mais sans briller particulièrement : nos collègues de l’époque décrivent un lycéen moyen, qui « peut mieux faire » ; il est à l’aise dans deux matières qu’il va apprécier toute sa vie : l’histoire et la littérature. Il est inscrit au lycée Louis-le-Grand à Paris, mais suit sa famille en Auvergne, lorsque mon grand-père rejoint son poste de contrôleur général des armées à Vichy en 1943, et poursuit alors ses études au lycée Blaise Pascal de cette ville. Il a d’ailleurs du mal à s’adapter à cette nouvelle vie et doit redoubler la classe de première.

Au total, c’est un adolescent mal dans sa peau, qui lit beaucoup et qui subit des influences diverses. Tout d’abord, il est influencé par son propre père : mon grand-père, de façon paradoxale, n’aimait pas beaucoup les militaires. Il avait une certaine méfiance envers leur arrogance. À l’École de guerre, il avait assisté à une conférence de colonel de Gaulle, venu parler du rôle du chef, en gants blancs, avec moult citations en latin et en grec, le tout sans aucune note. Mais mon grand-père n’avait pas été subjugué. En tout cas, mon père en a gardé une méfiance certaine pour le milieu militaire.

De plus, mon père, enfant plutôt solitaire, aimait beaucoup lire : il se trouve qu’à Vichy il y avait une bibliothèque de garnison bien fournie et bizarrement peu censurée ; on y trouvait Céline, mais aussi Malraux et Martin du Gard. Mon père avait un penchant pour François Mauriac, ce qui m’a un peu étonné : peut-être y retrouvait-il la dénonciation d’un monde bourgeois bigot, hypocrite, âpre au gain… (voir Thérèse Desqueyroux ou Le Nœud de vipères, parus dans les années 30). En tout cas, mon grand-père n’appréciait pas beaucoup et, dans une lettre que j’ai retrouvée, il regrettait l’influence de l’écrivain bordelais.

Mon père a aussi fait des rencontres qui lui ont ouvert l’esprit, comme celle du père Dillard à Vichy : ce prêtre jésuite était très actif dans les années 1930 au sein de l’Action populaire, la revue de l’ordre, qui insistait sur la justice sociale. Dillard était un personnage plutôt anticonformiste : il faisait défiler ses jeunes troupes catholiques sous les fenêtres de l’hôtel du Parc où résidait le maréchal Pétain en leur faisant chanter Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine, ce qui pouvait passer pour une provocation quand on sait le sort réservée à notre région lors de l’armistice de 1940.

Surtout ce père jésuite incitait les jeunes à s’ouvrir au monde : il leur décrivait les États-Unis, où il avait vécu, leur parlait des écrivains américains, du jazz… Même si mon père n’avait pas d’atomes crochus avec ce personnage, il en parlait avec respect et lui était reconnaissant de lui avoir fait découvrir d’autres mondes en dehors du sien propre. Victor Dillard connut un sort tragique : il partit au STO en 1943 et créa une aumônerie clandestine ; il fut arrêté en 1944 et mourut en 1945 à Dachau.

Mon père assiste aussi au lycée Louis-le-Grand à des réunions de la JEC, Jeunesse étudiante chrétienne, qui se tiennent dans la chapelle de l’établissement : ce mouvement, crée en 1929, s’inscrit dans la mouvance du catholicisme social et s’oppose aux idées du nazisme dès les années 1930. A l’avènement du maréchal Pétain, il est clair que la JEC a pu partager certaines options du régime, comme l’importance accordée à la famille, à la patrie… Mais, assez vite, la JEC s’est trouvée en porte à faux avec d’autres orientations de Vichy, la création du STO, les rafles contre les juifs… Le mouvement de jeunesse catholique est même dénoncé par Charles Maurras et Philippe Henriot pour ses positions contre la mise en place du STO.

Mon père est donc influencé aussi par ses amis de la JEC : la section à laquelle il appartient au lycée Louis-Le-Grand est peu importante, une demi-douzaine de personnes, mais qui sont des camarades fidèles. Selon Paul Béquart, la JEC pour tout l’établissement devait compter une vingtaine de membres. Lors de leurs réunions, ces jeunes gens discutent doctement de certaines encycliques papales : par exemple, il semble qu’ils aient beaucoup discuté de celle de Pie XI publiée en 1930, Casti Connubii (Chaste Union) qui rappelle les principes de base du mariage chrétien. Mais on aborde aussi les problèmes politiques du temps et certains s’engagent dans la Résistance, assez naturellement dans des mouvements proches de leurs idées, comme Témoignage chrétien ou Défense de la France.

Il faut noter à ce stade que, dans le même établissement et au lycée Henri IV tout proche, un autre réseau s’organise dans les classes préparatoires et que, selon Paul Béquart, ils ne se connaissaient pas (le cloisonnement ne fonctionnait donc pas si mal…) : dans les classes de khâgne de Louis-le-Grand et d’Henri IV donc, à l’initiative de Jacques Lusseyran, un mouvement se créé en 1941, Les Volontaires de la liberté, qui va compter jusqu’à 600 membres en 1942. Ces jeunes mènent surtout des actions de propagande, distribution de tracts, publication d’un journal. Finalement, Lusseyran et son mouvement vont se rallier à Défense de la France (Lussyeran a écrit un livre racontant cette histoire : Et la lumière fut, et Jérôme Garcin lui a consacré un ouvrage en 2014, intitulé Le voyant).

Pour en revenir à mon père, il est donc sollicité par ses amis pour entrer dans la Résistance : comme il est alors au lycée de Vichy, ils lui proposent de distribuer des tracts au cœur du pouvoir pour ainsi dire. En octobre 1943, mon père saute le pas et s’engage dans le mouvement Défense de la France. Il reçoit le pseudonyme de Benito, sans enthousiasme d’ailleurs.

Les raisons de l’engagement de mon père

Les raisons de l’engagement de mon père dans la Résistance m’ont longtemps paru obscures mais je pense, après avoir analysé les entretiens qu’il a donnés, les divers documents qu’il a produits, pouvoir avancer quelques hypothèses.

D’abord, on peut écarter certaines motivations. Il le répète à l’envie, ce n’est pas par haine du « boche », de l’Allemand. Une chose évidente est que ses camarades et lui n’ont qu’une vague idée de ce qu’est le nazisme. Par exemple, sur la question des persécutions antisémites, je me suis interrogé sur leur connaissance à l’époque et leur prise de conscience de la dimension raciste de la politique nazie : je suis bien sûr qu’au lycée Louis-le-Grand, certains élèves juifs ont dû porter l’étoile, voire disparaître. Mais ils n’évoquent pas cet aspect de la présence allemande. Olivier Wieviorka, que j’ai consulté sur ce point, pense qu’ils vivaient « dans leur bulle », sans forcément se rendre compte de la brutalité nazie envers les juifs, alors qu’elle était visible. Wieviorka m’a raconté que les membres de DF qui étaient d’origine israélite, comme Salmon, se définissaient d’abord comme français. J’ajouterai que la position de certains, comme Philippe Viannay, est parfois confuse : dans ses éditoriaux de DF, il s’insurge bien sûr contre les rafles, mais il affirme aussi qu’il faudra traiter « à la française » le problème de « l’invasion d’Israël » … Quand DF sort un numéro spécial sur les camps de la mort avec des photos très dures, il n’est fait allusion que rapidement au massacre des juifs. Il y a donc sur cette question un mélange bizarre de préjugés, de méconnaissance, peut-être d’indifférence. En tout cas, ce n’est pas une motivation essentielle pour ces jeunes lycéens.

Alors pourquoi un tel engagement ?

Le point sur lequel mon père insiste le plus dans ses entretiens ou textes, c’est son rejet sans appel du milieu bourgeois dont il vient. Dans beaucoup de ses témoignages, on sent toute sa colère rentrée contre un monde convenu, artificiel, conservateur. Il s’amuse de sa grand-mère qui trouve les Allemands « bien corrects ». C’est ce monde qu’il refuse avec violence (son agenda laisse peu de doute sur ses rapports difficiles avec ses parents).

En plus, pour les jeunes de l’âge de mon père, la défaite de 1940 a provoqué un vrai traumatisme. Le monde de leurs parents a failli et la rapidité de l’effondrement de la III° République a montré à quel point la génération du feu n’a pas été à la hauteur. Mon père se moquait de son propre père qui pensait mettre sa famille à l’abri des combats en l’envoyant de Paris à Blois : résultat, Paris a été déclarée ville ouverte et Blois a été bombardée. Mon père a aussi constaté la panique qui s’est emparée de sa famille quand la défaite s’est précisée (2).

Un autre rejet de mon père, et qui est lié d’une certaine façon au précédent, c’est le dégoût profond que lui inspire l’ordre moral que Vichy veut mettre en place, avec ses défilés, ses petits drapeaux, la Légion, sa bigoterie… Il ne faut pas oublier que mon père résidait avec sa famille au cœur du pouvoir, à Vichy, et qu’il était donc aux premières loges pour contempler toute la pompe du nouveau régime.

Pour mon père, son hostilité à Vichy se confondait sans doute avec son rejet de sa famille : mon grand-père faisait confiance au maréchal Pétain, qu’il considérait comme un brave homme, et il n’aimait pas de Gaulle, qu’il voyait comme un officier arrogant et prétentieux. Une raison de plus pour mon père de s’opposer au Maréchal.

Dans cette ambiance familiale, travaillé par le romantisme de son âge, il ressent aussi profondément le besoin de « faire quelque chose », de s’engager. Au point même qu’il m’a parfois dit, sans doute par provocation, qu’il aurait pu se retrouver de l’autre côté…

Mais c’est là qu’intervient un autre facteur, à mon avis prépondérant : le cercle de ses amitiés à la JEC, qui lui fait prendre « le bon chemin ». Il est très clair là-dessus : il ne se voyait pas continuer à jouer au « bon petit bourgeois », au lycéen modèle, alors que ses copains étaient dans le coup. Cela aurait été pour lui indigne de « les laisser tomber », de « se dégonfler » comme il le dit lui-même.

Enfin, même s’il s’en défendait parfois, il s’est aussi engagé pour l’idée de « changer le monde » pour un monde meilleur, plus juste. Il se trouvait tout à fait en adéquation avec les idées défendues à DF par Philippe Viannay, qui estimait que la France d’après-guerre devrait être complètement différente du régime discrédité de la Troisième République et qu’elle devait être dirigée par des hommes neufs, non corrompus, issus de la Résistance.

Dans son livre sur Défense de la France, Olivier Wieviorka recense les différentes raisons qui ont poussé les membres de DF à s’engager : le patriotisme, la présence de l’occupant, l’antifascisme, le goût pour l’aventure, le sentiment de révolte, le désir d’émancipation…

On aura compris que pour mon père ce sont surtout les trois dernières motivations qui ont compté : il faudrait d’ailleurs y ajouter la solidarité entre camarades de lycée.

Ainsi, l’engagement de mon père dans la Résistance n’est peut-être pas exemplaire, mais complexe. Je pense aussi que cette complexité des motivations doit se retrouver chez bien des jeunes résistants, avec bien sûr des nuances (mon père évoque par exemple ses camarades qui étaient soutenus par leur famille quand ils se sont engagés : mes grands-parents étaient sans doute au courant et étaient très inquiets : ma grand-mère estimait que mon père mettait toute la famille en danger par ses activités de résistance…).

Défense de la France en 1944

Le moment est venu de faire le point sur ce mouvement, sans doute pas le plus important de la zone Nord et qui est maintenu bien connu grâce aux travaux d’Olivier Wieviorka.

Il est fondé pendant l’été 1941, surtout par Philippe Viannay, qui recrute assez vite un de ses camarades de khâgne, Robert Salmon, Hélène Mordkovitch et un patron, Marcel Lebon.

Ce mouvement est jusqu’en 1944 centré autour de la parution d’un journal, Défense de la France ; 47 numéros sont édités dans la clandestinité entre juillet 1941 et août 1944. Un numéro, le quarante-huitième, est vendu au moment de la Libération. Le journal est surtout écrit par Viannay lui-même, sous le pseudonyme de Indomitus, Salmon, sous le pseudo de Robert Tenaille, et d’autres, comme Jean Daniel Jurgensen ou Geneviève de Gaulle, la nièce du général. Chaque exemplaire porte en exergue la phrase de Pascal : « je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger ». Le tirage connaît une forte progression : 5000 la première année, 100 000 deux ans après en juillet 1943, 250 000 à la fin de la même année, enfin 450 000 en janvier 1944. Ce niveau constitue un exploit et le plus gros tirage de la presse clandestine (en zone sud, Combat tire à 300 000 exemplaires). Les premiers numéros sont encore assez sommaires mais la typographie s’améliore rapidement et certains numéros comportent même des photos.

Les articles de contre-propagande dominent, avec souvent un éditorial de Philippe Viannay, ainsi que les nouvelles censurées par la presse de Vichy : ainsi, dès le numéro 1, un long article évoque l’annexion de notre région par les Allemands. Certains numéros sont particulièrement remarquables : ainsi le numéro du 14 juillet 1943, distribué en pleine rue, dans les métros, à la sortie de la messe, par plusieurs équipes de jeunes résistants. Paul Béquart se souvient avoir participé à la protection d’une opération de distribution du journal sur le boulevard Saint Michel. Le numéro 39 du 30 septembre 1943 est intitulé Les fruits de la Haine et il est consacré aux camps nazis : il comporte plusieurs photos très dures, mais le texte est assez imprécis : une seule phrase évoque « la Gestapo qui pénètre dans les ghettos et se livre à d’affreux massacres de Juifs par fusillade et les gaz ».

Un mot également sur Philippe Viannay, le chef charismatique de Défense de la France : il est né en 1917 et il a donc 22 ans au début du conflit. Il vient d’une famille très catholique et conservatrice, et même anti-républicaine. Il fait ses classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand à Paris, où il rencontre Robert Salmon, puis commence des études de théologie au petit séminaire. Mais en 1938 il abandonne cette voie et se tourne vers des études de philosophie à la Sorbonne en 1939. Pendant la drôle de guerre, il commande un bataillon de tirailleurs marocains : il fait une « belle guerre » et reçoit la croix de guerre ; il est démobilisé en 1940. Il reprend alors ses études à Paris. C’est à ce moment qu’il décide de « faire quelque chose ». C’est un personnage haut en couleur, très dynamique et courageux, à la limite de l’inconscience, car il est persuadé qu’il ne survivra pas au conflit. Il se balade en toute saison avec une canadienne et des culottes de cheval : un peu plus âgé, il en impose visiblement aux jeunes résistants comme mon père ou Paul Béquart, qui le voient pour la première fois dans le maquis de Seine-et-Oise au printemps 1944, maquis dont je vous parlerai plus tard.

Se pose aussi la question de la ligne politique de Défense de la France : le dénominateur commun est évidemment un patriotisme intransigeant, qui refuse la présence des Allemands et veut leur départ. Sur d’autres points, les dirigeants de DF ont des positions plus ambiguës : Viannay, en particulier, reste maréchaliste jusqu’en novembre 1942 ; il est en effet convaincu que le maréchal Pétain joue double jeu. Mais lors d’une visite à Vichy il finit par comprendre qu’il s’est fourvoyé. Comme on le sait, ce n’est pas le seul dirigeant de la Résistance ou le seul intellectuel à avoir adopté ce genre d’attitude. Comme l’a écrit Michel Winock, Henri Frenay, le fondateur du mouvement Combat, Dunoyer de Segonzac, le directeur de l’école d’Uriage, Emmanuel Mounier, directeur de la revue Esprit, ont aussi cru, en tout cas pendant un temps, que le maréchal pouvait incarner une forme de « résistance passive » à l’occupant.

De même, le mouvement n’a pas été spontanément gaulliste, c’est le moins qu’on puisse dire ! (dans un de ses entretiens, mon père dit qu’ils étaient a-gaullistes). Viannay a été giraudiste, précisant que « De Gaulle n’était pas notre chef » et qu’il n’a « éprouvé aucun désir de ralliement ». Finalement, c’est après sa rencontre avec Geneviève de Gaulle, la nièce du général, qu’il commence à changer d’attitude et à se rallier, un peu du bout des lèvres (Geneviève de Gaulle écrit plusieurs articles sur les idées de son oncle dans le journal, sous le pseudonyme assez transparent de Gallia).

Il y a aussi le fait que Viannay aimerait bien que son mouvement soit présent au CNR et à l’Assemblée d’Alger et qu’il a donc besoin du soutien de de Gaulle. En fait, il rencontre ses représentants (Passy et Brossolette) en février 1943, mais ceux-ci estiment que DF ne remplit pas les critères pour être au CNR. Viannay est de plus hostile à la présence des partis politiques dans cette instance voulue par Jean Moulin. Bref, des rapports vraiment difficiles et qui resteront compliqués jusqu’à la Libération et même après.

En 1943, DF se trouve à un tournant. Il vient de subir un grave échec car la Gestapo a opéré une vague d’arrestations massives au cours de l’été : en effet, le 20 juillet et les jours suivants, de nombreux militants sont arrêtés, en particulier dans une librairie de la rue Bonaparte où plusieurs membres du réseau s’étaient rassemblés : au total, une cinquantaine de personnes, dont d’importantes personnalités de DF, qui sont déportées, comme Hubert Viannay, le frère de Philippe, qui ne reviendra pas des camps, Jacqueline Pardon, Geneviève de Gaulle, Jacques Lusseyran…

Le mouvement va se poser aussi la question de la diversification de ses activités, alors que la lutte armée des FTP par exemple fascine les plus jeunes. En plus de l’édition du journal, DF organise déjà l’impression de faux-papiers, en particulier pour ceux qui veulent échapper au STO. Mais les dirigeants de DF s’interrogent sur l’idée d’engager des actions armées.

Ainsi, DF en 1944 compte 2995 membres et sa sociologie est homogène, comme l’écrit Olivier Vierwiorka : la plupart sont jeunes, voire très jeunes : les 3/4 ont moins de 35 ans, 1/3 moins de 20 ans ; la moitié est célibataire, et le mouvement est surtout composé de fonctionnaires, de professeurs, et d’étudiants (1/4 à peu près pour chacune de ces catégories). Enfin, la majorité des membres de DF viennent d’un milieu catholique et bourgeois. Mon père n’est donc pas vraiment dépaysé car il se retrouve tout à fait dans ce mouvement qui lui ressemble.

L’action résistante de mon père à Paris

On l’aura compris, mon père est un « petit soldat » de la Résistance et son rôle s’est limité à assurer la logistique de la distribution de Défense de la France (il n’a jamais écrit d’article dans ce journal !).

Ainsi, il met à la disposition du mouvement l’appartement que mes grands-parents possédaient avenue Bosquet, à deux pas de l’École militaire à Paris. Pour des raisons diverses, mon grand-père souhaitait que mon père retourne à Paris et occupe ce logement, peut-être par crainte des réquisitions allemandes. En février 1944, mon père revient donc dans la capitale et il est de nouveau inscrit au lycée Louis-le-Grand. À plusieurs centaines de kilomètres de ses parents, il profite bien de cette liberté : dans son agenda, il indique par exemple tous les films qu’il voit (au moins trois par mois), ainsi que les pièces de théâtre (par exemple Le soulier de satin) : il assiste ainsi, avec son ami Paul et ma mère, à l’une des premières représentations de Huis clos.

Il décide donc d’utiliser l’appartement de mon grand-père comme centre de tri de la presse clandestine. Il récupère et redistribue les paquets de journaux de la Résistance, en l’occurrence Défense de la France, Témoignage chrétien et Combat. Tous ces paquets lui sont apportés par des hommes qu’il présentait comme ses « cousins » à sa concierge. Dans son agenda, mon père mentionne de nombreuses balades à travers Paris, ce qui correspond sans doute à ses déplacements pour distribuer la presse clandestine à des « correspondants », eux-mêmes chargés de les diffuser. Il installe aussi un membre du réseau, Jean Girard, qui fabrique des faux papiers, dans une des chambres de bonne de mes grands-parents. A l’occasion, ces chambres de bonne servent aussi de refuges provisoires pour les fugitifs : mon oncle se souvient ainsi d’un aviateur anglais qui y aurait été caché quelque temps.

Mon père et ses amis font aussi des lancers de tracts dans différents endroits, par exemple à la Sorbonne, juste en face du lycée Louis-le-Grand, ou à la sortie de la messe à l’église Saint-Sulpice. Dans son roman autobiographique, il évoque le lancer de tracts organisé lors d’une messe, donnée par Mgr Feltin, à l’église Notre-Dame-des-Victoires, devant des jeunes catholiques, le 19 mars 1944.

Une autre activité de ces jeunes résistants était de suivre les réunions organisées par des dirigeants de DF pour discuter de l’avenir de la France. Ils se procurent les ABC de l’économie politique et William Lapierre, qui va devenir un éminent sociologue après guerre, leur donne des cours d’économie politique. Ils évoquent aussi le nouveau régime politique qu’il faudra mettre en place à la Libération : dans son roman, mon père détaille le projet de Conseil politique de Justice (plus ou moins similaire au Conseil constitutionnel) proposé par Philibert, c’est à dire Philippe Viannay.

Je ne sais pas beaucoup plus de choses sur ses activités résistantes lorsque mon père est encore à Paris. Ce qu’il décrit bien aussi, dans son agenda et son roman, c’est que ses camarades et lui sont en permanence aux aguets, toujours dans la crainte d’être dénoncés et arrêtés, une peur qui prend au ventre : d’ailleurs, dans son agenda, mon père, après le lancer de tracts à Notre-Dame-des-Victoires, est content de son comportement ; il écrit « je suis fier et heureux, je n’ai pas eu trop peur ». En même temps, mon père a toujours insisté sur leur inconscience, le manque de prudence qui leur a fait parfois prendre des risques inconsidérés.

Le maquis de Seine-et-Oise

Fin 1943-début 1944, Défense de la France, sous la houlette de Viannay, opère plusieurs changements importants : tout d’abord, alors que le mouvement souffre d’un certain isolement (il n’est pas représenté au CNR, ni à l’Assemblée consultative), il rentre dans une structure créée en décembre 1943, qui unit plusieurs réseaux non-communistes, le MLN (Mouvement de Libération Nationale). Ce mouvement comprend Combat, mais aussi Défense de la France, Résistance, Lorraine, Voix du Nord. Il propose un rapprochement à l’OCM, Ceux de la Résistance, Ceux de la Libération, Libération Nord. L’idée est clairement de contrer la progression de l’influence communiste.

DF, qui est maintenant moins isolé, décide également de prendre part à la lutte armée, sans doute aussi pour augmenter son influence et son poids politique. Ce changement provoque quelques troubles, car ce n’était pas la ligne jusque là prônée par la direction du mouvement (les deux autres dirigeants de DF, Salmon et Jurgensen, sont sceptiques, notamment sur les qualités militaires de Viannay).

Le15 mars 1944, Viannay rédige un éditorial dans le journal sur le « devoir de tuer », avec des phrases implacables et définitives telles que : « ne pas défendre sa patrie sous prétexte de charité chrétienne est une immonde et hypocrite lâcheté » ; « Tuer l’Allemand pour purifier notre territoire, le tuer parce qu’il tue les nôtres, le tuer pour être libre » ; « Français, si vous ne risquez pas votre vie, elle perd toute valeur ». En exergue du texte, il cite Hamlet : « ainsi la réflexion fait de nous des lâches ». Bref, une exaltation très romantique de la lutte armée, qui provoque l’enthousiasme chez certains mais le doute chez d’autres : dans le petit groupe de Louis-le-Grand, plusieurs lycéens sont troublés par cette exhortation au meurtre. Ils vont consulter un professeur de l’Institut catholique, le père jésuite Yves de Montcheuil, pour lui demander conseil : il les rassure, en leur disant qu’en l’occurrence, ils ne feront que lutter contre l’injustice (ce père jésuite ira plus tard au Vercors et finira fusillé par la milice à Grenoble). Quant à mon père, il est sans doute perplexe, mais de manière assez ironique il estime que le problème ne se posera pas pour lui, considérant son habilité à manier des armes, et il écrit : « de toute façon, si j’avais à tirer sur les Allemands, je les raterais ».

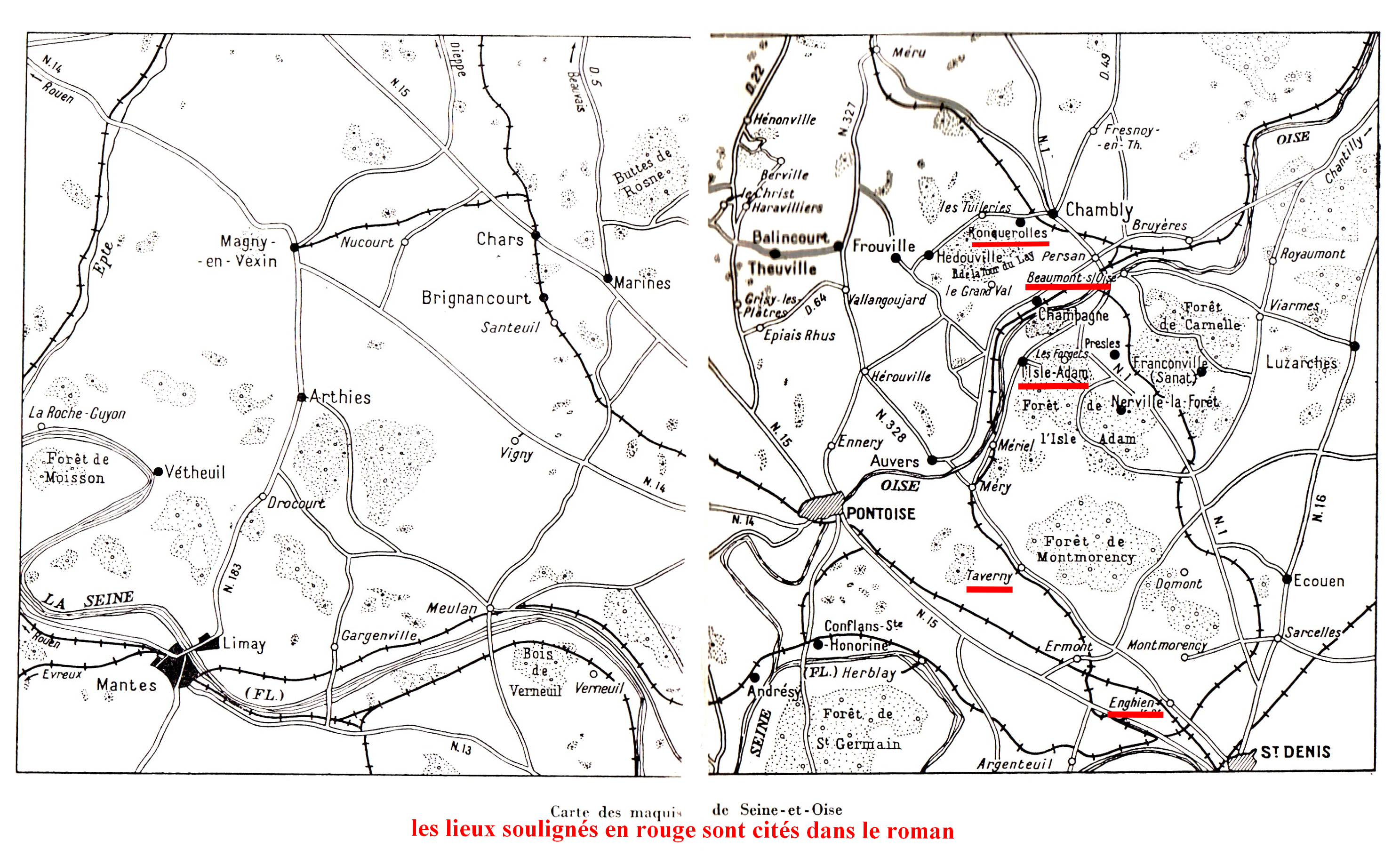

En tout cas, DF va développer cet aspect, en particulier dans les régions où il est bien implanté comme en Bretagne, Bourgogne, Franche-Comté, Sologne. Philippe Viannay, grâce à l’appui de Pierre Lefaucheux, reçoit le commandement des FFI de la région Seine-et-Oise Nord en février 1944. La zone qu’il va commander est proche de Paris (au nord de la capitale, à moins de 30 km) et s’étend sur un rayon de 35 km : elle comprend des petites villes comme L’Isle-Adam, Mery, Presles, pas très loin de Pontoise, et, surtout, des espaces ruraux. Dans cette région, existent déjà deux groupes FTP et un groupe MLN, dirigé par Édouard Laval (dit Edouard VII), soit un peu plus de 270 hommes.

L’idée de Viannay est de créer le désordre sur les arrières de l’armée allemande, en multipliant les sabotages, les embuscades : il veut gêner au maximum les communications de l’ennemi (il se trouve que la Nationale 1 passe justement dans le secteur qu’il dirige). Il préconise la constitution de dépôts de vivres et d’armes et la formation de petits groupes mêlés à la population (des sizaines, soit des groupes de 6), donc plus difficiles à déceler.

Pour compléter l’effectif déjà existant en Seine-et-Oise, Viannay recrute quelques dizaines d’hommes parmi ses militants parisiens, notamment dans le milieu lycéen et étudiant. C’est ainsi que mon père et son ami Paul se retrouvent à Mery, en Seine et Oise au printemps 1944. Pour les inciter à partir, outre les arguments déjà développés dans le journal, Viannay insiste sur le fait que les Allemands se préparent à opérer de grandes rafles chez les jeunes Parisiens. Aussi, mon père et ses camarades se laissent convaincre et décident de quitter leurs familles et leurs études pour se lancer dans le combat armé.

Le 22 mai, mon père et son ami Paul quittent Paris en vélo et au bout de deux heures de route, parviennent en Seine-et-Oise ; ils vont y rester jusqu’au début de juillet, avec des allers-retours à Paris : en particulier, ils reviennent entre le 2 et le 4 juin pour passer les épreuves du bac.

L’ambiance est un peu celle d’un camp scout ; ils emportent le matériel de base pour survivre dans la nature : chaussures solides, couteau, pansements… Ils reçoivent de leurs chefs un livret édité par le ministère de la Défense en 1939, qui est censé les préparer à la vie qui les attend : la brochure s’intitule Instructions provisoires pour l’emploi des corps francs.

De fait, avec ses 5 camarades, mon père est rattaché au groupe d’Édouard Laval. Philippe Viannay vient leur rendre visite en mai et les galvanise en leur demandant de se préparer pour le combat lorsque le débarquement aura eu lieu. Cependant, assez vite, la vie dans le maquis leur paraît assez morne : certes, ils apprennent -sans conviction- à se servir de LA mitraillette Sten octroyée à leur groupe, qu’ils ont baptisée Armance, ils font des exercices physiques, mais ils semblent aussi beaucoup s’ennuyer : ils passent le temps en inventant des recettes improbables (le « béton », nourriture consistante élaborée à partir de 3 paquets de farine Heudebert délayés dans de l’eau!) et en faisant des imitations d’hommes politiques. Selon Paul Béquart, il régnait dans leur groupe une ambiance un peu « salle de garde » avec en prime le fameux humour carabin. Ils semblent avoir mené très peu d’actions d’envergure et au début ils étaient surtout chargés d’assurer les liaisons entre les différents points du maquis. Mon père relate quand même une embuscade à laquelle il a participé : un groupe de maquisards mené par Édouard Laval immobilise un convoi allemand avec un tronc d’arbre mis en travers de la route ; les motards allemands en tête du convoi sont renversés et Laval achève froidement un des hommes, ce qui révulse mon père.

Mais les difficultés se multiplient : ainsi Viannay s’entend mal avec certains de ses subordonnés, comme Édouard Laval, qui n’est pas d’accord avec sa stratégie qu’il juge aventureuse. Ses rapports sont aussi tendus avec ses supérieurs, comme Pierre Sonneville, le Délégué Militaire Régional envoyé par de Gaulle. Surtout, il s’entend très mal avec le dirigeant communiste Rol-Tanguy, qui cherche à évincer Viannay du commandement alors que celui-ci collabore loyalement avec les FTP locaux. Le pire arrive le 19 juin : quelques dizaines de maquisards, dont Viannay, sont encerclés à Ronquerolles par plusieurs centaines de soldats allemands (entre 600 et 1000 selon les témoignages) ; plusieurs résistants sont tués dans les combats, 17 sont arrêtés, dont 11 vont être fusillés, et 2 déportés. Enfin, Viannay lui-même est arrêté le 23 juillet : à la suite de multiples péripéties, il est blessé, s’évade et peut reprendre son commandement quelques jours après.

Au total, l’action de DF n’a pas été négligeable dans cette région : le mouvement revendique une quinzaine d’attaques directes contre les Allemands, les liaisons de l’armée allemande ont effectivement été perturbées, de nombreux renseignements utiles sont parvenus aux Alliés grâce aux maquisards.

Mais certains se sont lassés des querelles entre chefs, des initiatives parfois très aventureuses de Viannay (ainsi, il demande à ses troupes de contrôler l’identité des habitants dans leur zone!). Ils apprennent aussi que le maquis de Défense de la France en Sologne a subi de grosses pertes en juin : près d’une quarantaine de membres ont été tués lors des affrontements avec les Allemands.

Après une discussion avec leur chef de secteur, Édouard Laval, mon père et ses amis décident de mettre fin à l’aventure et rentrent à Paris, avec aussi l’idée de participer à la libération de la capitale qui s’annonce.

La Libération de Paris

A leur retour, mon père et ses camarades se préparent pour les combats à venir : ils rencontrent des dirigeants de DF, Salmon et Jurgensen, et des représentants de l’EM du COMAC (comité d’action militaire des FFI, créé en février 1944). Paul Béquart indique qu’ils ont été chargés de recruter des hommes pour la Libération. A ce propos, mon père et Béquart se rendent au lycée Saint-Louis pour tenter de recruter les Cyrards, c’est à dire les jeunes qui préparaient le concours de Saint-Cyr, mais ces derniers les rembarrent, car ils les trouvaient trop amateurs et peu crédibles. Mon père et son ami Paul achètent aussi un revolver à un lycéen de Louis-le-Grand mais l’arme s’avère parfaitement inutilisable !

Mon père est chargé d’un petit groupe d’hommes du MLN, pour les 6ème et 7ème arrondissements. Leur tâche est surtout de prendre le contrôle d’un certain nombre de points névralgiques, en particulier le siège des partis ou journaux collaborateurs : à partir du 20 août, ils vont s’emparer des locaux de l’agence pro-nazie Transocéan près de l’Opéra, du siège du parti de Marcel Déat, le RNP ou de celui de Doriot au Palais Berlitz ; ils vont aussi occuper les locaux de Paris Soir rue Réaumur, avec l’imprimerie où les premiers numéros de Défense de la France non clandestins vont être imprimés. Ils vont également procéder à un certain nombre d’arrestations, dans une certaine confusion : Sacha Guitry, qui les a accueillis avec cette réplique : « Messieurs, je vous attendais depuis longtemps », Paul Chack, ancien officier de marine, propagandiste très zélé de la collaboration (fusillé en 1945) et des hommes de l’entourage de Jean Prouvost, patron du Paris-Soir édité en zone sud (il avait été secrétaire d’État à l’information dans le dernier gouvernement Pétain en 1940). Ces derniers se montrent plutôt arrogants avec les jeunes résistants et clament leur innocence. Quant à Jean Prouvost, il sera frappé d’indignité nationale, mais la Haute Cour de Justice prononce un non-lieu en sa faveur en 1947.

Durant cette période, mon père vit un épisode très marquant : il est arrêté le 23 août avec ses hommes sur l’esplanade des Invalides. Ils sont enfermés dans des cabines téléphoniques à l’Assemblée nationale, puis à l’Hôtel de Crillon place de la Concorde. En tout cas, il pense réellement que sa dernière heure est arrivée et cette crainte n’est pas injustifiée : quelques jours auparavant, le 16 août, les Allemands avaient fusillé sans autre forme de procès un groupe de 35 jeunes résistants à la cascade du Bois de Boulogne. Le lendemain, en fin de journée, ils sont échangés contre des jeunes femmes auxiliaires de l’armée allemande, qu’on appelait les « souris grises », détenues par les FFI. Ce moment a beaucoup marqué mon père car il a vraiment pensé qu’il allait être fusillé. Comme il me l’a dit une fois, il a eu l’impression que sa vie depuis lors, « c’est du rab ». Alors qu’il était entassé avec ses hommes dans les caves de l’hôtel, mon père n’a pas pu s’empêcher de frimer un peu : il discute avec un officier allemand qui l’a interpellé : « Comment ? Vous luttez contre nous ? Vous n’avez pas lu le livre de Benoist-Mechin sur l’armée allemande ? ». Et mon père de répondre : « C’est justement parce que je l’ai lu que je résiste…. »

Le 25 août, il participe aux combats pour reprendre l’École militaire, mais comme il l’a dit lui-même, derrière les chars de la division Leclerc. L’affrontement est acharné et dure près de 5 heures. A cette occasion, il assiste à des scènes violentes de représailles envers les soldats allemands qui s’étaient rendus, par des FFI de « la vingt-cinquième heure ».

Mon père a gardé plusieurs impressions fortes de cette période. Tout d’abord, il éprouve un sentiment d’exaltation, comme en témoignent certaines phrases de son agenda : le 21 août, il écrit : « bagarre totale, je suis ivre de moi, de Paris, de mes rêves à la Tartarin, je me bagarre et suis follement heureux ».

Il insiste sur le fait que « la peur a changé de camp » (les jeunes résistants avaient été très troublés par l’accueil triomphal que les Parisiens avaient réservé au Maréchal Pétain en avril). Tout à coup, les policiers que les résistants n’aiment pas (alors que les gendarmes étaient plus appréciés), les fonctionnaires, devenaient beaucoup plus aimables…

Enfin, il évoque une période de confusion extrême, d’agitation révolutionnaire, mais sans organisation vraiment définie : dans son agenda, il note : « Paris prend une allure de 1830 qui me ravit. Tout le monde tiraille bêtement sans savoir ce qu’il fait ». Là encore, il insiste sur le fait qu’ils sont des amateurs : les seuls combattants vraiment expérimentés sont des anciens des Brigades internationales qui leur montrent comment préparer des cocktails Molotov. D’ailleurs, ma mère qui l’accompagne dans certains combats rue Saint Jacques et à la Sorbonne est blessée à la main par une balle et mon père reste persuadé que le coup de feu venait de leur propre camp ! Il souligne aussi certaines absurdités ou certains dérapages : par exemple, les quelques cas de torture pratiqués par des FFI, les exécutions sommaires opérées lors de la prise de l’Ecole militaire. Ou bien les hommes de la colonne Dronne, accueillis dans un délire patriotique mais qui n’y comprennent pas grand chose car ils sont espagnols.

Bref, mon père évoque une ambiance très romantique, et lors de ses derniers entretiens, il comparaît souvent cette période de la Libération à celle de mai 1968 (il parle d’un « super mai 68 »), le danger en moins en bien sûr ! Mais, l’aspect festif, révolutionnaire, romantique, désorganisé est pour lui tout à fait caractéristique de la Libération, comme il a pu l’être de la révolte étudiante à la fin des années 60.

Les désillusions de la Libération

Mais très vite la déception, je dirais presque la dépression, succède à l’enthousiasme des jours précédents. Un peu d’ailleurs de la même façon que les militants gauchistes ont assez rapidement perdu leurs illusions après 1968. Mon père en parlait parfois avec mon camarade Bernard Guetta au Centre des journalistes : Guetta avait été un leader lycéen très engagé -il était membre de la LCR- mais il avait ensuite assez vite déchanté ; il est devenu le journaliste que vous connaissez, surtout au Monde puis chroniqueur à France Inter.

Mon père n’est donc pas tenté de continuer à se battre, à la surprise de sa famille qui croyait qu’il allait s’engager, et contrairement à son ami Paul, qui aurait bien voulu mais qui en a été empêché par son père (dans le mouvement DF, 170 militants vont entrer dans l’armée des FFL, soit presque 6 %). En fait, mon père repasse son bac en octobre et l’obtient cette fois. Il voudrait bien rentrer au journal et consulte Philippe Viannay, qui lui conseille fortement de continuer ses études. Il entre donc à Sciences Po, sans enthousiasme. Il s’énerve de voir beaucoup de professeurs impliqués dans la collaboration avec Vichy se pavaner et continuer à enseigner. Le seul qu’il apprécie est l’historien Pierre Renouvin. Finalement, quelques mois plus tard, mon père va partir couvrir le procès de Nuremberg, en tant que chargé de mission pour le ministère de l’information.

Plus largement, Défense de la France ne parvient pas à imposer sa vision des choses. Son programme est alors très à gauche : il prône une intervention marquée de l’État dans l’économie, un système politique qu’on pourrait qualifier de « démocratie autoritaire », au niveau international, la création d’États-Unis d’Europe. Philippe Viannay rencontre le général de Gaulle à quatre reprises mais l’incompréhension est totale entre les deux hommes. Les dialogues sont parfois surréalistes : par exemple, Viannay propose au général de lutter contre l’influence du PCF, « en le débordant par la gauche et par l’anticonformisme ». De Gaulle lui répond : « Il y a trois forces en France : le capital, le PC et de Gaulle. Du côté où se portera de Gaulle, la France basculera ». En bref, il résume « la France s’appelle de Gaulle ». Comme l’écrira Viannay, « confusément, je sentais que le combat du général ne serait plus le mien »…

En fait, et c’est une idée sur laquelle Viannay insistait beaucoup, il pensait que la France ne se relèverait que si elle était dirigée par des hommes complètement neufs. Il comptait donc sur la génération née de la Résistance, à qui il attribue toutes les vertus : « une étonnante aristocratie de courage », « la fleur de leur génération », « un capital (humain) irremplaçable ». Viannay comptait bien enrôler mon père dans ce combat.

La rupture avec de Gaulle va être consommée quelques mois plus tard, en décembre 1944 : Viannay fait alors paraître un essai Nous sommes les rebelles, dans lequel il règle ses comptes de manière très violente. Les phrases sont souvent abruptes : il parle du « gang de Londres, cette équipe d’arrivistes sans frein qui essayaient de monopoliser la Résistance », il évoque le « divorce profond » avec les FFL, il estime que « la Résistance était révolutionnaire alors que Londres et Alger n’étaient que politiques ». En bref, il reproche à de Gaulle de ne pas avoir eu confiance dans les hommes de la Résistance et d’avoir fait revenir les partis de la III° République dans le jeu. Cette incompréhension se traduit de manière parfois mesquine. DF a eu des pertes non négligeables : 264 membres du mouvement ont été tués, 322 ont été déportés. Cependant, le mouvement n’a pas eu la reconnaissance qu’il estimait devoir obtenir : ainsi, à peine 10 % des membres de DF reçoivent la médaille de la Résistance, deux seulement sont faits compagnons de la Libération, mais pas Philippe Viannay !

De plus, plusieurs projets de DF se terminent dans l’amertume ou la confusion : le journal Défense de la France est repris par Hachette en 1948, et devient France-Soir, sous la direction de Pierre Lazareff, alors que Viannay est évincé de la direction.

Le MLN ne parvient pas à se transformer en parti politique et à devenir le « grand parti de la Résistance » que certains espéraient, notamment à DF, en particulier à cause des dissensions internes. La plupart de ses membres vont rejoindre les partis existants et le MLN va se transformer en un petit groupe, l’UDSR, où l’on trouve des hommes comme René Pleven ou François Mitterrand.

Philippe Viannay est particulièrement intéressé par la formation de nouvelles élites pour mener la France d’après-guerre (son rêve aurait été d’être nommé ministre de l’Éducation nationale par de Gaulle). Un de ses projets, pourtant bien intéressant, ne s’est pas concrétisé non plus : il s’agissait d’offrir des bourses aux jeunes résistants qui avaient interrompu leurs études, un peu dans l’esprit du GI’s bill (cette loi, votée en juin 1944 aux États-Unis pour permettre aux anciens combattants d’aller à l’université, a profité à près de 2,2 millions de vétérans). Viannay et son équipe avaient réuni près de 3000 dossiers, mais le manque de financement a empêché l’opération.

Malgré tout, Viannay va quand même réussir quelques projets : il participe à la renaissance de Sciences Po et à la création de l’ENA en 1946 ; avec d’autres comme Jacques Richet, il créé une école qui va avoir une très bonne réputation et qui existe encore : le Centre de Formation des Journalistes, où mon père sera enseignant. Il est aussi à l’origine de l’école de voile des Glénans.

Conclusion

Au total, le parcours de mon père vers la Résistance est sans doute plus compliqué que d’autres…

Certes, il fait bien partie de cette génération de la Résistance dont parle Olivier Wieviorka, cette génération qui prend la place de la précédente qui a failli en 1940.

Mais les raisons pour s’engager dans le cas de mon père ne sont pas les mêmes que celles de tous ses camarades, et par exemple, je l’ai assez dit, la haine de l’Allemand ou le patriotisme ne sont pas des motivations premières : il y a des facteurs négatifs, le rejet du milieu familial, de l’ordre bourgeois, de l’idéologie de Vichy, tout ceci étant un peu mêlé… Mais il y a aussi des facteurs plus positifs : l’envie de « faire quelque chose », un certain goût de l’aventure, la solidarité avec les camarades, le désir de « changer le monde »…

Ce qu’ont fait mon père et ses camarades n’était sans doute pas des actes de résistance très spectaculaires mais le risque était réel, constant, et ils se sont sentis très vulnérables jusqu’à l’été 1944 : dans le maquis de Seine-et-Oise, ils ont été très conscients qu’ils auraient très bien pu connaître le sort tragique de leurs camarades du maquis de Ronquerolles.

On peut estimer que cette période si intense de quelques mois a été essentielle pour mon père d’un point de vue intellectuel et presque moral : lui et ceux de cette génération y ont gagné une indépendance d’esprit qui leur a été bien utile dans la période d’après-guerre. Comme l’a écrit Claude Bourdet, un des dirigeants de Combat, « la Résistance a fait de nous des contestataires dans tous les sens du terme, vis-à-vis des hommes comme vis-à-vis du système social ».

Si leur espoir d’un monde meilleur après la Libération a été déçu, et parfois très brutalement, leur engagement est resté constant pendant la période suivante, notamment dans la société civile, alors que la sphère politique était hors d’atteinte : mon père est entré dans le journalisme et se voulait un témoin engagé. Il a aussi participé à l’expérience du CFJ avec Philippe Viannay. D’un point de vue politique, je sais que mon père est resté très proche des milieux « catholiques de gauche », chez qui il comptait de nombreux amis : Jacques Delors, Jean Boissonnat, directeur de l’Expansion, Georges Montaron, directeur de Témoignage chrétien, journal pour lequel il a écrit toute sa vie gratuitement, ainsi que beaucoup de syndicalistes de la CFDT, comme Eugène Descamps ou Edmond Maire.

Même quand ses amis étaient au pouvoir, cela ne l’a jamais empêché d’être lucide et critique, au point d’en exaspérer certains, par exemple quand Jacques Delors était chargé de mission auprès de Jacques Chaban-Delmas, alors Premier ministre, ou lorsque Mitterrand est devenu Président en 1981.

Ainsi, mon père s’est engagé dans la Résistance pour des raisons qu’on peut estimer futiles : s’opposer à ses parents, être solidaire des copains, le goût de l’aventure… Il n’en reste pas moins que les risques étaient réels et le courage de ces jeunes lycéens a été indéniable : leur foi en un monde meilleur était aussi profonde. Cette période de leur vie leur a donné une indépendance d’esprit qu’ils ont su pour la plupart conserver par la suite, malgré leurs désillusions dans l’après guerre.

Malgré tout ce qu’on peut dire sur leur révolte individualiste ou romantique, ces très jeunes gens qui n’ont peut-être pas été « héroïques », ont su se révolter au bon moment, à une période où les Français se sont majoritairement « accommodés » de Vichy et de l’occupant, comme l’a écrit l’historien Philippe Burrin dans son livre La France à l’heure allemande 1940-1944. Ne serait ce que pour cet instinct de révolte, le parcours de mon père et de ses camarades reste exemplaire…

Pascal Bauchard

Notes :

(1) « au sortir de la guerre en 1920, il est nommé à la garnison de Blois : jouant au tennis avec des jeunes filles blésoises, il rencontre Marguerite Duhamel et la demande en mariage. C’est un beau mariage : le père de la mariée, mon arrière-grand-père, est médecin, le seul dans cette ville qui est encore petite à l’époque. C’est un notable qui gagne bien sa vie puisqu’il est le premier blésois à acquérir une automobile, surtout pour ses déplacements professionnels, car il couvre également les environs de Blois. A sa retraite il vivra dans la gêne, car comme beaucoup de professions, les médecins n’ont pas de système de retraite. Sans fortune personnelle, ses économies, comme pour beaucoup d’épargnants de ce temps, sont fortement amputées sous l’effet conjugué de l’inflation et de placements hasardeux, notamment sous forme des fonds russes.

Bien qu’il ait fait l’école de guerre, il se rend compte que ses perspectives de carrière sont limitées et qu’il ne pourra pas devenir général. Il passe alors le concours du contrôle général des armées. Il y fera une belle carrière. Après avoir exercé diverses missions de contrôle, il est nommé contrôleur général et sera détaché au lendemain de la guerre par le ministère de la Défense à l’Assemblée nationale, plus précisément auprès du rapporteur général du budget. Cette affectation lui permettra de côtoyer le personnel politique de la IV° République, de droite comme de gauche, notamment Paul Reynaud, Christian Pineau, Maurice Faure, Maurice Schumann et Robert Schuman. En 1956, il est nommé directeur de cabinet du ministre des affaires étrangères qui est précisément Christian Pineau. Il reste avec lui jusqu’en 1958, date à laquelle il est nommé conseiller d’Etat. Mon grand-père, issu d’un milieu modeste, apparaît ainsi comme un bon exemple de réussite grâce à la méritocratie républicaine

(note Denis Bauchard)

(2) Selon Denis Bauchard, (Charles Bauchard), comme d’autres, a vu la montée de la perspective d’une guerre inéluctable. Cependant, sans doute pour rassurer sa femme, il disait « je ne crois pas au danger terrestre », ce qui ne l’avait pas empêché d’acheter en 1939 une maison au Pouliguen, en pensant que jamais les Allemands n’iraient jusqu’en Bretagne. Non seulement, ils y sont allés, mais c’est là qu’ils sont restés le plus longtemps avec les poches de Lorient et de Saint Nazaire qui n’ont été réduites que tout à fait à la fin de la guerre. En revanche, ma mère, Philippe et moi sommes arrivés à Blois tout simplement parce que Paris était évacué, mon père restant pour déménager ou brûler les archives du ministère de la défense

(note Denis Bauchard)

(3) « Charles Bauchard a été pétainiste à l’image de la grande majorité des Français et a évolué de la même façon qu’eux. (cf les mémoires très intéressantes de Maurice Garçon). Pétain apparaissait comme la seule solution en juin 40, de Gaulle était inaudible à l’époque. Puis son sentiment a évolué : comme beaucoup il pensait que Pétain jouait double jeu, jusqu’au moment où il est apparu clairement qu’il était gâteux, et acceptait le jeu de la collaboration. Il a pris ses distances, mais il n’a jamais été gaulliste, sauf peut-être après 1958. Par ailleurs dans ses fonctions au ministère de la défense, comme beaucoup d’officiers à l’époque, il a essayé de préparer l’avenir en contribuant à dissimuler du matériel militaire pour qu’il ne tombe pas dans les mains des Allemands. »

(note Denis Bauchard)

Bibliographie :

Témoignages

-Philippe Bauchard, Le Grand Jeu, éditions Benito, 2015

(Édité à compte d’auteur : disponible sur le site http://www.thebookedition.com/fr/le-grand-jeu-p-131642.html)

-Paul Béquart, Le temps d’en parler, Chronique autobiographique des années 1944 (archives personnelles)

–Hubert Legros, Les heures difficiles de Louis le Grand 1939-1945, Témoignages, 1997

-Jacques Lusseyran, Et la lumière fut, Poche Gallimard, 2016

-Robert Salmon, Chemin faisant, volume I, Vers la Résistance, éditions LBM, 2004

-Hélène Viannay, entretiens avec Clarisse Feletin, L’instinct de révolte de l’Occupation aux Glénans, éditions Pascal, 2004

-Philippe Viannay : Nous sommes les rebelles, Indomitus, Collection Défense de l’Homme, décembre 1944

-Philippe Viannay, Du bon usage de la France, Résistance, journalisme, Glénans…, éditions Ramsay, 1988

-Bernard Vilette, Avoir vingt ans en 1944, éditions ABM, 2007

Ouvrages sur Défense de la France

-Marie Granet : Le journal « Défense de la France », Presses Universitaires de France, 1961

-Marie Granet : Défense de la France, Histoire d’un mouvement de Résistance (1940-1944), Presses Universitaires de France, 1960

-Olivier Wieviorka, Une certaine idée de la Résistance, Défense de la France 1940-1944, éditions du Seuil, 1995

Ouvrages sur la Résistance et le « problème juif »

-Renée Poznanski, Propagande et persécutions, La Résistance et le problème juif, 1940-1944, éditions Fayard 2008

-Sylvie Messinger, La France et la question juive 1940-1944, Centre de documentation Juive contemporaine, 1981

Ouvrages sur le maquis de Seine-et-Oise

-La Résistance à Paris et dans la région parisienne, tome I et II, éditions Famot, 1976

-La Résistance en Val d’Oise 1940-1944, Mémorial de l’occupation allemande de la Résistance et de la Libération du Val d’Oise, 1986

-Philippe Cerchiari, Les derniers jours du maquis de Ronquerolles, éditions Sutton, 2016

Ouvrages généraux

–Dictionnaire Historique de la Résistance, sous la direction de François Marcot, éditions Robert Laffont, collection Bouquins, 2006

-Jean-William Dereymez, Etre jeune sous l’occupation, éditions L’Harmattan, 2001

-Jean-William Dereymez, Avoir vingt ans sous l’occupation, édition Belin, à paraitre : novembre 2017

-Marie Granet, Les jeunes dans la Résistance, 20 ans en 1940, éditions France Empire, 1985

-Cécile Hochart, les lycées de Paris et de la région parisienne de 1938 à 1947

(thèse de doctorat , Université Paris VII Diderot, 2002)

-Alain René Michel, la JEC, jeunesse Etudiante Chrétienne 1938/1944 face au nazisme et à Vichy, Presses Universitaires de Lille, 1988

-Henri Michel et Boris Mirkine-Gurtzevitch, Les idées politiques et sociales de la Résistance, Presses Universitaires de France, 1954

-Cécile Vast, L’identité de la Résistance : Etre résistant, de l’occupation de l’après-guerre, éditions Payot, 2010

-Bénédicte Vergez-Chaignon, Les vichysto-résistants, éditions Perrin, septembre 2016

-Olivier Wieviorka, Histoire de la Résistance 1940-1945, éditions Perrin, janvier 2013

Annexe : quelques éléments à propos du lycée Louis-le-Grand

Le lycée Louis-le-Grand, créé en 1803, succède au collège de Clermont, établissement fondé au XVI° siècle et longtemps tenu par les Jésuites. Il se situe rue Saint Jacques, au cœur du Quartier Latin, en face de la Sorbonne et il est réputé être un des lycées les plus prestigieux de la capitale, en particulier à cause de ses classes préparatoires, qui ont vu passer de nombreux élèves reconnus par la suite, à des titres divers sur tout l’échiquier politique. Pour l’entre deux-guerres, on peut ainsi citer Robert Brasillach, Maurice Bardèche, Thierry Maulnier, Etiemble, Jean-Paul Sartre, Georges Pompidou, Léopold Senghor, Aimé Césaire, Roger Vailland, Paul Guth… Les enseignants les plus renommés cherchent à y entrer et y terminent souvent leurs carrières, comme Georges Bidault, Armand Cuvillier, Jean Guéhenno ou Albert Bayet.

Le lycée Louis-le-Grand pendant l’Occupation

Les sources sont peu nombreuses et je me suis surtout inspiré de la thèse de Cécile Hochard et du livre d’Hubert Legros (voir bibliographie).

Le lycée Louis-le-Grand rassemble les élèves -tous masculins- de la troisième à la terminale, ainsi qu’un nombre important d’élèves de classes préparatoires.

Selon le rectorat de Paris, Louis-le-Grand comptait 2255 élèves en 1938 mais 502 en 1939, pour des raisons aisées à comprendre : les effectifs remontent à 1848 en 1943.

Les élèves des classes préparatoires sont au nombre de 813 en 1938-1939, soit le plus fort contingent des lycées parisiens après le lycée Saint Louis. Ils représentent 35 % de l’effectif total (au lycée Henri IV, ils ne sont que 18 % du total).

Comme les autres lycées parisiens, Louis-le-Grand va subir les instructions et les réformes initiées par le régime de Vichy (pas moins de 4 décrets-lois entre juillet et octobre 1940, la réforme Carcopino de l’enseignement secondaire, les instructions sur le recensement des élèves juifs…).

Le corps enseignant est affecté par les mesures visant les opposants supposés au régime de Vichy (5 professeurs à Louis-le-Grand), les francs-maçons (3 démissions d’office) ou excluant les personnels juifs (3 personnes visées).

De plus, la propagande en faveur de Vichy est développée, par exemple par la création d’une « équipe nationale » de lycéens, pour participer à la protection civile (déblaiement après les bombardements, aide aux blessés…).

Cependant, cette propagande officielle semble avoir peu d’impact.

Avant guerre, les professeurs du lycée Louis-le-Grand ne s’étaient pas manifestés par leur engagement partisan (aucun gréviste lors de la journée d’action du syndicat enseignant affilié à la CGT en novembre 1938).

Pendant l’Occupation, selon Paul Béquart, il y avait bien sûr des enseignants favorables au nouveau régime mais leur nombre était limité. Il se souvient quand même d’une discussion animée entre un professeur partisan de Vichy et plusieurs élèves qui avaient participé à la fameuse manifestation du 11 novembre 1940. M. Bourdon évoque ainsi la Révolution française, en stigmatisant « les généraux politiciens », allusion qui était censée viser le général de Gaulle : la classe s’exclame : « Pétain, Pétain… ». La discussion s’engage alors entre les élèves et leur professeur mais celui-ci finit par laisser tomber : « vous êtes jeunes, vous verrez à quoi vous mèneront vos imprudences ».

D’autres enseignants gardaient une prudente réserve, comme Armand Cuvillier. Mais certains n’ont pas fait mystère de leurs sentiments auprès de leurs élèves. Ainsi, le professeur d’Histoire en classes préparatoires Pierre Favreau a marqué le jeune Jacques Lusseyran : dès 1940, il déclare en cours : « ce pays va crever, si tout le monde obéit ! ». L‘attitude de cet enseignant a aussi frappé Paul Béquart qui l’a connu pendant un cours de vacances en septembre 1940 et qui se souvient de ses déclarations extrêmement claires. En substance, ce professeur leur affirme qu’ils ont encore le choix : « vous êtes en train de vivre une des pages les plus dramatiques de l’Histoire de France. Pensez-y. L’avenir dépend de vous. Ou bien vous vous laissez abattre et pour longtemps, la France sera soumise à un régime dont vous n’imaginez pas encore ce qu’il nous réserve (…) Ou bien vous décidez de résister. Il y a mille façons de le faire. Je ne suis pas là pour vous l’apprendre. Dans cette lutte, il peut y avoir des jours difficiles. L’espoir est à ce prix ».

Le jeune Khâgneux Jacques Lusseyran évoque également l’influence de Jean Guéhenno, professeur de lettres, sanctionné par Vichy en 1943.

Hubert Legros dans son livre de témoignages rapporte aussi qu’un professeur de Lettres avait refusé de lire une circulaire du ministre de l’éducation de l’époque, Abel Bonnard et avait donné lecture à la place une lettre de son fils prisonnier en Allemagne. Pour certains, le doute subsistait : Paul Béquart se souvient avoir demandé à son professeur de sciences naturelles Hofstetter à ce que les élèves observent une minute de silence le 11 novembre 1943 en souvenir des morts français lors de la guerre de 1914-1918. Comme il n’était pas sûr des sentiments de son enseignant, il n’en menait pas large mais celui-ci l’a rassuré en le laissant faire : « je vous l’aurais proposé moi-même ». .

Parmi les élèves, les classes préparatoires ont constitué un vivier important pour la Résistance : les témoins rapportent que les internes se réunissaient dans une chambre pour écouter clandestinement la BBC. Jacques Lusseyran, élève de Khâgne du lycée, constitue un groupe, Les Volontaires de la Liberté à partir d’avril 1941, recruté surtout dans les classes préparatoires de plusieurs lycées comme Louis-le-Grand et Henri IV. Le mouvement, qui est actif dans la propagande contre Vichy et l’Occupant (tracts, journal) connaît une forte progression et compte près de 600 membres en 1943 (6000 candidatures sont rejetées). A cette date, une partie des membres des Volontaires de la Liberté rejoint Défense de la France après des discussions entre Jacques Lusseyran et Philippe Viannay. Lusseyran lui-même est arrêté lors de la rafle de juillet 1943 et déporté à Buchenwald. Ce qui est aussi intéressant, c’est qu’apparemment, le groupe d’élèves auquel appartenait Paul Béquart et mon père n’a pas eu connaissance des activités de leurs camarades des classes préparatoires : l’inverse est également vrai, car dans le livre d’Hubert Legros, aucune allusion n’est faite aux lycéens membres de la JEC. Finalement, le cloisonnement entre les réseaux à Louis-le-Grand a bien fonctionné, alors que tous appartenaient finalement au même mouvement !

Au total, la participation des lycéens de Louis-le-Grand à la Résistance n’est pas négligeable et ils ont payé un tribut assez lourd à la lutte contre le nazisme et Vichy : selon Hubert Legros, plus de 210 noms figurent sur le monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale.